文章评论

评论|批评家何桂彦谈杨黎明的绘画

2022.03.16

艺术家

杨黎明

杨黎明,1975年生于中国四川,1999 年毕业于四川师范大学艺术学院油画专业,现生活工作于北京。

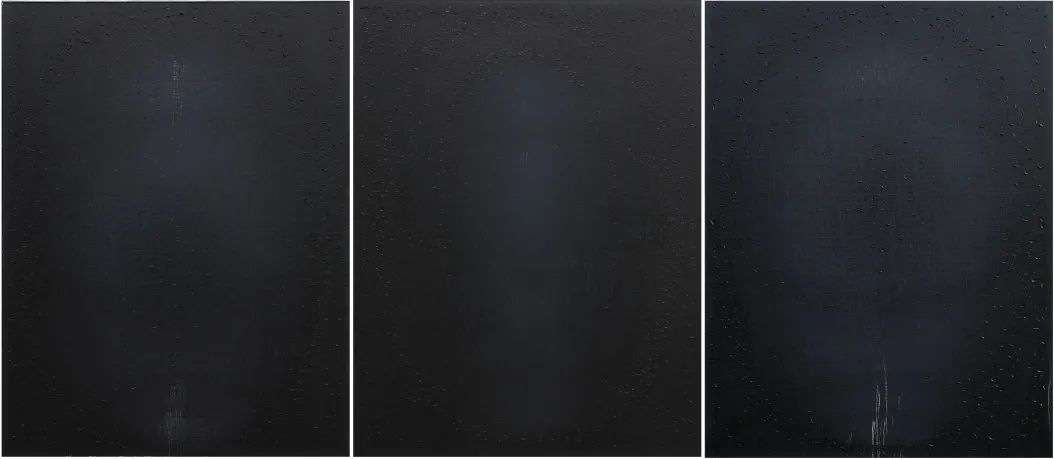

杨黎明的作品是抽象的,但同时也具备一个稳定、坚实的基础结构。经过仔细感受之后,观者可以发现许多不同的方面。有些部分呈现出他的深思与感伤,有些部分则表现出轻松和愉悦。这一点可能就和法兰兹·舒伯特音乐中那种仿佛剥开自我伤口凝视的感觉和没有答案的悲观冥想产生了关联。如果观者愿意跟随的话,杨黎明的作品可以带领他们进入他的深度世界中去。就如同伴随着舒伯特音乐中的问题不断地上升,最终让听者也陷入进其中一样。在杨黎明作品中蕴含着舒伯特音乐中的那种阴郁气质,像是一个谜。

杨黎明的作品是抽象的,但同时也具备一个稳定、坚实的基础结构。经过仔细感受之后,观者可以发现许多不同的方面。有些部分呈现出他的深思与感伤,有些部分则表现出轻松和愉悦。这一点可能就和法兰兹·舒伯特音乐中那种仿佛剥开自我伤口凝视的感觉和没有答案的悲观冥想产生了关联。如果观者愿意跟随的话,杨黎明的作品可以带领他们进入他的深度世界中去。就如同伴随着舒伯特音乐中的问题不断地上升,最终让听者也陷入进其中一样。在杨黎明作品中蕴含着舒伯特音乐中的那种阴郁气质,像是一个谜。

了解更多 >